珪藻土で電磁波吸収・福岡市健康素材の注文住宅

珪藻土の導電性壁材「オールアースパウダー®」で調湿・電磁波・シックハウス対策

オールアースパウダー®って何?

塗り壁材の珪藻土に電気(電磁波・電場)を吸収する繊維(導電性繊維)を混入しており、

調湿効果がある上に電気(電磁波・電場)も吸収するという、二つの効果がある夢のような素材です。

床部分の電気(電磁波・電場)を吸収させるためには、導電性繊維のシートを床材の下に入れます。

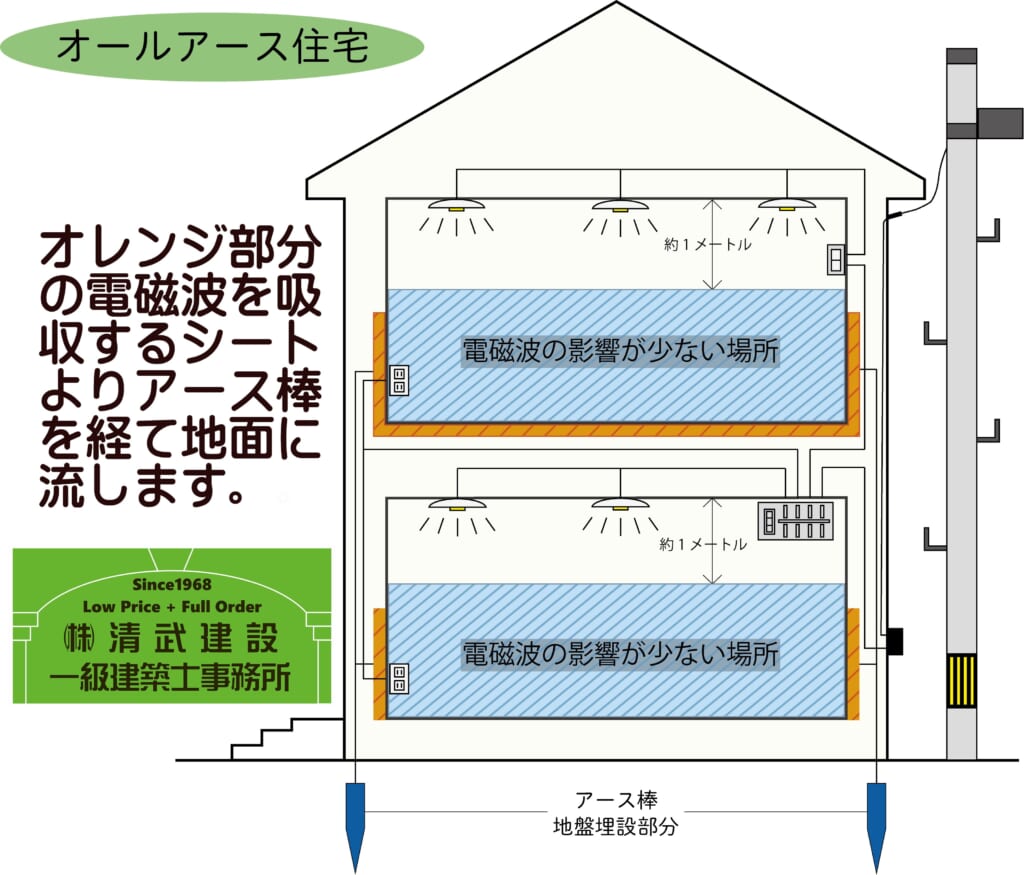

通常は、下記図のように、壁の中にも、床材の下にも、導電性繊維のシートを入れて、電気(電場)を吸収させて、アースで地面に流します。一階の床下部分は、屋内配線が少なく、電場測定の結果、影響が少なく、導電性繊維シートは敷かない場合が多いです。

下記写真は、清武建設にオールアース住宅の工事依頼をいただいた方の現場の様子です。

床と壁の一部に導電性繊維のシートを敷いています。

この上に、壁部分には石膏ボードを貼り、床部分には床材を貼ります。

この導電性繊維シートが電気(電場)を吸収し、アースで地面に流します。

簡単な原理ですが、工事中には細かな工事方法が必要になります。

弊社にて電場を測定し、25V/M以下になることを確認しながら工事を進めます。

電磁波を吸収する仕組みについては下記にも掲載しています。

福岡市/朝倉 ㈱清武建設 オールアース住宅|電磁波カット健康住宅|注文住宅

福岡注文住宅・設計事務所&工務店・㈱清武建設 一級建築士事務所

営業マンなし。営業経費削減。建築士に直接相談する低価格オーダー住宅

(設計施工・実績エリア)

福岡市

博多区、東区、西区、南区、早良区、城南区

糟屋郡

新宮町、久山町、粕屋町、志免町、篠栗町、須恵町、宇美町

福岡県他

筑前町、大刀洗町、朝倉市、小郡市、久留米市、うきは市、筑紫野市、太宰府市、大野城市、

春日市、那珂川市、糸島市、古賀市、福津市、宗像市、宮若市、直方市、飯塚市

佐賀県

基山町、鳥栖市

HOME PLAN KIYOTAKE 株式会社清武建設

一級建築士事務所登録 福岡県知事 第1-60550号

建設業登録 福岡県知事 第97896号

宅地建物取引業者登録 福岡県知事 第17677号

設計室:福岡市東区箱崎7-2-14 kiyotakeビル(地下鉄貝塚駅徒歩8分・Pあり)

木工所:福岡県朝倉郡筑前町

投稿者プロフィール

- 代表取締役社長

-

福岡注文住宅・工務店&一級建築士事務所(株)清武建設

弊社では営業を挟まずに、「建築士が直接お客様と対話」をさせていただきます。

中間コストや伝達ミスを減らし、低価格なフルオーダーのマイホームをお望みなら、

ぜひ建築士に直接相談できる弊社にお任せください!

お問い合わせフォームからのご連絡もお待ちしております。

ブログ2025年5月9日福岡注文住宅・外観?間取り優先?福岡市工務店

ブログ2025年5月9日福岡注文住宅・外観?間取り優先?福岡市工務店 ブログ2025年3月17日ヌック・福岡の家づくりガイド

ブログ2025年3月17日ヌック・福岡の家づくりガイド ブログ2025年2月22日一級建築士・家づくりガイド福岡

ブログ2025年2月22日一級建築士・家づくりガイド福岡 ブログ2025年2月3日住宅設備機器、給湯器の故障時の対応方法

ブログ2025年2月3日住宅設備機器、給湯器の故障時の対応方法